かぎい・やすあき

1971年兵庫県生まれ。大学在学中に水中写真家を志し、水中写真家の伊藤勝敏氏に弟子入り。オーストラリア、伊豆、モルディブでダイビングガイドとして活動した後、1998年にフリーの写真家として独立。1998年、「ミナミセミクジラの海」で第15回アニマ賞受賞。主な写真集に、「アシカ日和」(マガジンハウス)、「海中散歩」「夢色の海」「彩りの海」「ゆかいなお魚」「二匹のさかな」(全てパイ インターナショナル)、「ダンゴウオ—海の底から見た震災と再生」(新潮社)、「The Shark サメたちの海へ」(誠文堂新光社)など。

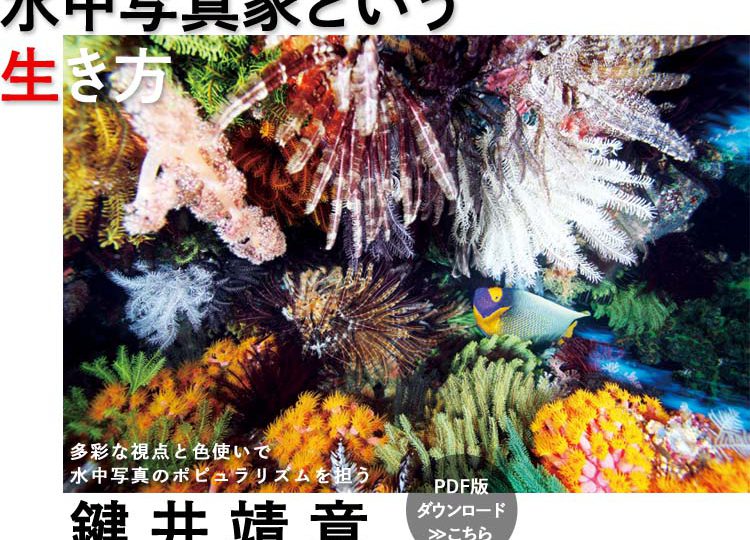

無数の命が躍動する美しき海中世界。その魅力を広める伝道師として、鍵井靖章は、現在、最前線を走る水中写真家といっても過言ではないだろう。雑誌やWEB媒体での活躍はもちろん、2011年以降は年間1~3冊ペースで毎年さまざまなテーマの写真集を上梓。テレビ神奈川「ありがとッ!」でのレギュラー出演、特番やバラエティなど、近年ではTVでもその活躍ぶりが目立つ。鍵井の撮る写真が、ダイバーのみならず、魚の名前や姿形さえほとんど知らない一般の人々の心にも響いているのは、ひとえに絵画的ともいえる圧倒的な美しさを湛えた作品の力によるところが大きい。

鍵井の作品を象徴づける大きな魅力の1つは、その色づかいだ。鮮烈な海の碧に、銀河のように煌めく魚たちの群れ。咲き乱れるサンゴやイソバナの花畑、妖艶でカラフルな魚たちの柄や模様など……。あふれんばかりの色彩に満ちた世界が、鍵井独自のフィルターを通してグラフィカルに切り取られる。時には深く濃い世界観、時には淡く夢のようなトーンと、変幻自在なアウトプットを実現する豊かな感性と確かな技術力。それらはどのように培われてきたのだろうか。

宇宙を思わせるスケールと色彩美に導かれて。

出身は兵庫県川西市。内陸で育った鍵井にとって、海は遠い存在だった。魚や生き物が特別好きだったわけでもない。縁もゆかりもない水中写真家を目指すことになったきっかけは、大学2年生のときに出合った1つの写真展だった。

「水中写真家の伊藤勝敏さんの写真展を偶然見て衝撃を受けたんです。宇宙を感じるようなダイナミックなスケールで、こんな美しい世界があるんだ、と。さっそく伊藤先生に連絡を取り、一度は断られたんですが最終的に弟子入りさせていただくことになりました。何がすごいって、写真を撮っていたわけでもなければ、ダイビングすらしたことのなかった僕を先生が受け入れてくださったことですね(笑)」

アシスタント職を得た鍵井は、まず、伊藤師匠の紹介により和歌山県の串本海中公園でCカード講習を受けることになった。初めて体験した海から見える世界。そのときのことは今でも鮮明に覚えているという。とくに印象的だったのが、カラフルなアオウミウシだった。色彩美に対する並々ならぬ好奇心。それは、当時からすでに持ち合わせていた鍵井の1つの才能といってもいいかもしれない。

「水中写真家になりたいなんて言ってるのに、当時はウミウシすら知らなくて(笑)。なんてキレイな青が海底に落ちてるんだ! って。水中写真を撮ることで、地球上にあるすべての色を知りたいと思いました。海の中の色を知る前に、地上の色もすべて知っておこうと思って、花屋さんでバイトもして。肌色なんだけど微妙にピンクがかっていて、とても癒やされる色をしたチューリップとか。びっくりするような色が花にもたくさんあるんですよね」

マクロの世界も色彩にあふれているコモドの海。ホヤの壁にいるウミウシをスローシンクロで撮影してみた(インドネシア・コモド)

マクロの世界も色彩にあふれているコモドの海。ホヤの壁にいるウミウシをスローシンクロで撮影してみた(インドネシア・コモド)

アシスタントを始めてしばらく経った頃、1つの転機が訪れる。海外ロケのチャンスが訪れたのだ。場所は、西オーストラリアのエクスマス。当時、世界的にもまだ珍しかったジンベエザメの撮影だった。師匠に誘われて、鍵井も同行できることになった。

「ジンベエザメに初めて出会ったとき、意外にもあっさり受け入れられている自分がいたんです。西オーストラリアの大自然の中ではどんな生き物と出会えてもおかしくないと思ったし、ただただ僕の中での地図が広がっていく感じがして。それがとても楽しいことだと思ったんです」

スケールの大きな海に魅せられた鍵井は、翌年、1人で同地を訪問。約3か月、現地スタッフとして働いた。任せられたのは、ジンベエザメを見つけたら誰よりも早く海に入り、ゲストを誘導するスポッターという仕事だ。足が棒になるまでジンベエザメと泳ぎ、やみくもに撮影をする日々の中で、「水中写真家になりたい」という思いは加速度的に増していったという。

「僕にとってジンベエザメはとても大きなきっかけをくれた魚だった。その時に撮った写真は今でも好きで、ジンベエザメの存在感が際立っていると思います。後にも先にもジンベエザメをこういうふうには撮れないんじゃないかなって」

水中写真家になるきっかけの1つとなったジンベエザメ。雄大な姿にいつも憧れが募る(インドネシア・チェンドラワシ)

水中写真家になるきっかけの1つとなったジンベエザメ。雄大な姿にいつも憧れが募る(インドネシア・チェンドラワシ)

貴重な体験を通し、自らの決意をさらに強く固めた鍵井は、帰国後、アシスタント業と並行してダイビングガイドの仕事を始めた。水中写真家を目指すのなら、高いレベルのダイビングスキルを習得すべきだと考えたからだ。フィールドは、伊豆・八幡野。オーストラリアのダイナミックな海とはいわば180度も異なる海だが、得るものは大きかった。マクロな視点から海の生き物を知る楽しさと方法を体得できたのだ。そして約2年半、伊豆でガイドを務めた後は、縁あって南の楽園モルディブへと渡った。

「リゾートに住んで大好きな海に毎日潜る。今思えば、モルディブでの生活は夢のようでした。そして、この時の経験が水中写真家として糧になったのは間違いありません。危険回避や水中撮影に欠かせない潮を読む力は、モルディブで得られたもの。伊豆とモルディブで合わせて約5年間、ガイドの仕事をしたことで、生物や海の知識が深まり、撮影機会を自ら作り出すノウハウを身につけられたことはとても大きかったですね」

そして、28歳のとき、プロの水中写真家としてデビュー。1998年当時、平凡社から刊行されていた「アニマ」という自然史雑誌が主催する、動物写真の登竜門的な写真コンテスト「アニマ賞」を受賞したのがきっかけだった。オーストラリアに住む友人から情報を得て、モルディブから渡豪。ミナミセミクジラの交尾シーンという決定的瞬間を収めることに成功し、その作品群が受賞に至ったのだ。権威ある賞を受賞したことで自信を得られたこと、また、ガイド仲間であるまち子さんと結婚したことで水中写真家として独立を決意。帰国後は、出版社へ売り込みに行くなどして人脈を築き、与えられたチャンスに全力で応えながら、着実に仕事を増やしていった。ほどなくして、1年のうちの3分の2近くを撮影のため海で過ごすという特殊なライフスタイルが鍵井にとって当たり前のものになった。20歳の頃に運命的に抱いた夢がいつの間にか、当時想像していた以上のキラメキを伴いながら現実のものになっていた。

写真表現を進化させ続ける、多角的な視点。

写真家として独立して16年。その間、鍵井は世界中のありとあらゆる海を巡り、数え切れないほどの写真を収めてきた。1年の半分以上はロケという生活は多忙を極めるが、それぞれの海のベストシーズンを狙うため、1年の基本的なルーティンは大まかに決まっているという。たとえば、1月はモルティブ、2月にフィリピン、3月ならタイという具合に。いわば定点観測的に同じ海を撮影しているにも関わらず、不思議とその作品には常に新しい解釈が込められているように見える。写真が常に進化しているのだ。

1枚の写真を例にとってみよう。ダイバーが吐いた泡で遊ぶアシカ。顔の周りには細かな泡が銀河のように輝き、カメラは無垢な表情をしたアシカの鼻先をドキリとするほど鮮明にフォーカスしている。吸い込まれそうなほどの臨場感を内包する写真は、独立後16年間欠かすことなく訪れているラパスで、2014年に撮影したものだ。この一連の作品は、雑誌や写真展で発表されるとたちまち話題を呼んだ。これまで見たこともないような、まったく新しい水中写真表現だったからだ。

頭上を見上げると私の吐いた泡で、アシカが遊んでいた。35mmレンズで撮影(メキシコ・ラパス)

頭上を見上げると私の吐いた泡で、アシカが遊んでいた。35mmレンズで撮影(メキシコ・ラパス)

この撮影で鍵井は新しいレンズを導入していた。圧倒的な描写力が評判のシグマのArtライン、開放値F1・4の35㎜単焦点レンズである。明るさと美しいボケ味が魅力の大口径単焦点レンズは、ピントが浅く水中で使いこなすのはひと苦労だ。ただ、条件がハマれば息をのむほどドラマチックな描写をすることがある。このように自らの表現の変革には、機材の進化が大きな一助になることもある、と鍵井はいう(過去の例でいうと、デジタルカメラやストロボのTTL自動調光への移行などもそうだという)。そのいっぽう、機材よりも作品の変遷に影響しているのは経験値だ、とも続けた。 「20代の頃の僕と今の僕を比較すると、泳ぎの速い被写体を追いかけるスピードや体力は負けていると思う。けれど、年齢を重ねるごとに状況判断能力や視野は広がっているはず。世界中のいろんな海を巡らせてもらっていろんなものを見させてもらったから、ちょっとした変化にも気づけるようになったというか。たとえば、ジンベエザメ1つとっても、昔撮ったものと最近のものでは写真が全然違う。若かりし頃は、言ってみれば生き物に対して優しくなくて、僕のまっすぐな思いだけで生き物に突っ込んでいってるんです。それはそれで印象的な写真になっているけど、今の気分とは違う。ジンベエザメがいる環境の美しさとかそういうものも含めて表現したいし、僕だけの視点を探してシャッターを切りたいと思うんですよね」

経験値が蓄積され、多角的な視点を得ることができれば、たとえ同じ被写体を撮り続けていても写真表現は進化し続ける。この方法論による成果を、近年の写真集の制作でも鍵井は大いに発揮している。たとえば、ハイキートーンで幻想的に表現した「夢色の海」(2013年)、個性あふれる魚たちのユニークな表情を捉えた「ゆかいなお魚」(2014年)、光あふれる海中世界を色彩という視点で切り取った「彩りの海」(2015年)など……。これらに掲載されている写真の多くは、普段ルーティンで訪れる海でそれぞれのテーマに合わせて撮影したものだ。この経験を通して、海というフィールドにおける写真表現の幅広い可能性をあらためて実感したと鍵井はいう。視点を変えれば変えただけ、海は新たな表情を見せてくれるのだ、と。

まず海底にある色から注目し、そこに生き物がいることを願う。赤いサンゴの上にガラスハゼを見つけた(インドネシア・メナド)

まず海底にある色から注目し、そこに生き物がいることを願う。赤いサンゴの上にガラスハゼを見つけた(インドネシア・メナド)

なかには、制作を進めるなかで視点が刻々と変化していった作品もある。東日本大震災後の海を記録した写真集「ダンゴウオ—海の底から見た震災と再生」(2013年)だ。

「これまできれいな海ばかりを撮り続けて、ずっと夢の世界にいたような僕が初めて社会と繋がれた気がした」という、鍵井にとって初の社会派作品である。週刊誌の依頼により大震災の約3週間後に、被災地の海を訪れて撮影。それを皮切りに、約2年間に渡って撮影を行い、被災地の海を見つめ続けた。その間、さまざまな影響を受けながら自らの視点が変化していく機微を体感したという。

「最初に週刊誌から依頼をいただいた時、ただ海の中の悲惨な状況を撮るだけでなく、こんなに傷ついた海でも生き物がちゃんといるということを伝えたいと思っていました。撮影当初から生き物という大きなテーマはありましたが、さまざまな出会いを経て自分でも驚くほど視点が変わっていきました。地元の漁師さんと出会って漁師さんが求める海藻の写真を撮ろうと思ったし、潜り始めて1年くらい経った頃から震災の海で生まれる命が何よりエールになると思って、生態写真にあまり興味のなかった僕がダンゴウオの産卵を撮ろうと思ったんです。自然からも人からも撮影のヒントをたくさんいただいた2年間でした」

津波に飲み込まれた多くの瓦礫が沈む悲しみに満ちた海が、鍵井のフィルターを通し、ひたむきに再生へと向かう命みなぎる海へと変わった。生き物という視点と真摯に向き合い、突き詰め、進化させていった結果だった。 「でもね、1つ間違いないのは、僕のちっちゃな想像力なんかよりも、自然のなかで起きてくれることのほうがだんぜんすばらしいってこと。僕らが地上の日常生活で奇跡と思えるような出来事も海の中では日常の中にあるんですよね。僕はその瞬間を逃さないようにできる限りの準備と努力をするだけ。だからこれはいつも思っていることなんですけど、日常的な風景にあるものでもきちんと勝負していきたいと思うんですよね」

祈る代わりに課した“無着底”というハンディ。

被災地の海を撮るようになり、鍵井が自分自身に課したルールがあった。水中撮影時の“無着底”である。震災によって、人も、海の生き物たちも甚大なる被害に見舞われた。どんなに影響が小さくても自分の撮影行為によって、これ以上生き物を傷つけるのは嫌だ、と考えたのだ。それは、ある意味祈りにも似た行為だった。

「震災で傷ついた海を見て、僕にもなにか努力できることはないかなと思ったんです。着底しないと撮れない被写体の場合は、実際撮らなかったし、いっしょに潜るガイドさんは大迷惑だったと思いますよ(笑)。今は無着底を徹底しているわけではなく、着底せざるを得ないときは心を痛めながら着底しています。でも、一度無着底宣言をして、意識をそこに向けられたことはすごくよかったと思っているんです。無着底なんてめちゃくちゃハンディキャップだから、もしかしたら撮った写真はピントが甘かったり、アングルが良くなかったりしたかもしれない。でも、そこには見えない何かを繋げられたんじゃないかなって思うんです。自然との関わり方とかね」

海底でひっくり返った車。そのタイヤの下で休むクジメに出会った(岩手県宮古市)

海底でひっくり返った車。そのタイヤの下で休むクジメに出会った(岩手県宮古市)

かつて伊豆でガイドを務めていた頃の鍵井は、「着底はするわ、生き物の場所は動かすわ、最低だった」と振り返る。撮影を通して海と関わり、自然の美しさや奇跡に触れるにつれ、自然に対する意識は変わっていったという。今、心から願うのは、子どもたちのため、後世のため、この美しき自然がこれからもずっと残っていくこと、だ。

「水中撮影は僕にとって家族を養うための仕事であることは間違いないけれど、それと同時に水中写真家として大切な自然を未来に残すための歯車の1つになれたらという思いもあります。最近、赤ちゃんに会うとかわいいなと思うのと同時に、ふと、この子が大きくなったときに果たして、僕たちがちっちゃい頃に経験した自然が残っているのかなって思っちゃうんです。僕たちの子どもの世代にも、その先の世代にもちゃんと美しい自然は残していきたい。そして、子どもたちに夢を与えたい、僕自身が夢を与えられる存在になりたいと思います。僕はありがたいことに早い段階で夢を見つけられて、それに邁進することができたけど、今の子どもたちはなりたい職業がないっていいますよね。それは、大人たちの責任。大人たちがもっといいところを見せないといけないって思うんです。間近で見ている息子が『水中カメラマンになりたい』って思ってくれているらしく、それは大変うれしいな、と。しかも『パパより有名になる』と(笑)。自分の息子だけじゃなく、そういう存在になれればうれしいですよね」

今、自身が担っている活動のベースにあるのは「水中写真のポピュラリズムである」と鍵井はいう。海の世界のすばらしさを、多彩なアプローチでより多くの人に届けられることができたら、微力ながらも子どもたちの未来に光明が指す手助けになるかもしれない。そんな願いにも似た思いを込めて、鍵井はこれからも真摯に、まっすぐにこの美しき海を撮り続けていく。(月刊ダイバー2015年12月号掲載)

ページ数:10ページ(P36〜P45)

容量:7MB(保存した場合)

月刊ダイバーの通販サイト「Diver’s store」では、鍵井靖章さんの写真集を発売中です!